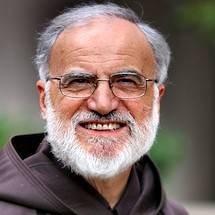

Homilía Del P. Raniero Cantalamessa En La Pasión Del Señor, 19 Abril 2019 © Zenit/María Langarica

Homilía del P. Cantalamessa: Contemplar al Crucificado como “prototipo de los rechazados”

Pasión del Señor en la Basílica Vaticana

(ZENIT – 19 abril 2019).- El padre Raniero Cantalamessa, predicador de Casa Pontificia, franciscano capuchino, ha reflexionado en torno a la Pasión del Señor, este Viernes Santo, en la celebración presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, 19 de abril de 2019, a las 17 horas.

En su homilía, el religioso italiano ha señalado que “hoy queremos contemplar al Crucificado precisamente en esta apariencia: como el prototipo y el representante de todos los rechazados, los desheredados y los ‘descartados’ de la tierra, aquellos ante los cuales se gira el rostro hacia otra parte para no ver”.

En su homilía, el religioso italiano ha señalado que “hoy queremos contemplar al Crucificado precisamente en esta apariencia: como el prototipo y el representante de todos los rechazados, los desheredados y los ‘descartados’ de la tierra, aquellos ante los cuales se gira el rostro hacia otra parte para no ver”.

Más adelante, el P. Cantalamessa ha indicado que el significado de la pasión y muerte de Cristo más profundo “no es el social” y “ni siquiera el más importante”, sino el “espiritual y místico”. Así, ha comentado: “Aquella muerte redimió al mundo del pecado, llevó el amor de Dios al punto más lejano y más oscuro en el que la humanidad se había metido en su huida de él, es decir, en la muerte”.

Pascua es tránsito

Ha continuado el sacerdote, meditando la muerte de Cristo en la cruz, este Viernes Santo, en la Basílica Vaticana: “El Evangelio no se detiene aquí; dice también otra cosa, ¡dice que el Crucificado ha resucitado! En él se produjo un vuelco total de las partes: el vencido se ha convertido en vencedor”.

Ha continuado el sacerdote, meditando la muerte de Cristo en la cruz, este Viernes Santo, en la Basílica Vaticana: “El Evangelio no se detiene aquí; dice también otra cosa, ¡dice que el Crucificado ha resucitado! En él se produjo un vuelco total de las partes: el vencido se ha convertido en vencedor”.

La palabra «Pascua» (pasech) significa tránsito: paso del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, tránsito de Cristo de este mundo al Padre (cf. Jn 13,1) y tránsito, del pecado a la gracia, de los creyentes en él, ha recordado Cantalamessa.

Cambio pleno en la humanidad

Cambio pleno en la humanidad

La Resurrección de Dios es “la fiesta del vuelco obrado por Dios y realizado en Cristo; es el comienzo y la promesa del único cambio pleno totalmente justo e irreversible en la suerte de la humanidad. ¡Pobres, excluidos, pertenecientes a distintas formas de esclavitud todavía en curso en nuestra sociedad: la Pascua es vuestra fiesta!”, ha anunciado Raniero Cantalamessa.

Y ha concluido con otra idea: “La cruz contiene también un mensaje para aquellos que están en la otra orilla: para los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de «vencedores». Y es un mensaje, como siempre, de amor y de salvación, no de odio o venganza. Les recuerda que al final están vinculados al mismo destino de todos; que débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos están sometidos a la misma ley y a los mismos límites humanos”.

RD

***

Homilía del P. Raniero Cantalamessa

Homilía del P. Raniero Cantalamessa

«DESPRECIADO Y RECHAZADO POR LOS HOMBRES»

Predicación del Viernes Santo 2019 en la Basílica de San Pedro

«Despreciado y evitado de los hombres,

como un hombre de dolores,

acostumbrado a sufrimientos,

ante el cual se ocultan los rostros,

despreciado y desestimado» (Is 53,3).

«Despreciado y evitado de los hombres,

como un hombre de dolores,

acostumbrado a sufrimientos,

ante el cual se ocultan los rostros,

despreciado y desestimado» (Is 53,3).

Son las palabras proféticas de Isaías con las que se ha iniciado la liturgia la palabra de hoy. El relato de la pasión que ha seguido ha dado un nombre y un rostro a este misterioso hombre de dolores, despreciado y rechazado por los hombres: el nombre y el rostro de Jesús de Nazaret. Hoy queremos contemplar al Crucificado precisamente en esta apariencia: como el prototipo y el representante de todos los rechazados, los desheredados y los «descartados» de la tierra, aquellos ante los cuales se gira el rostro hacia otra parte para no ver.

Jesús no ha empezado ahora, en la pasión, a serlo. En toda su vida, él formó parte de ellos. Nació en un establo porque para los suyos «no había puesto en la posada» (Lc 2,7). Al presentarlo en el templo, los padres ofrecieron «un par de tórtolas o dos pichones», la ofrenda prescrita por la ley para los pobres que no podían permitirse el lujo de ofrecer un cordero (cf. Lev 12,8). Un auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante su vida pública, no tiene «dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20): un sintecho.

Jesús no ha empezado ahora, en la pasión, a serlo. En toda su vida, él formó parte de ellos. Nació en un establo porque para los suyos «no había puesto en la posada» (Lc 2,7). Al presentarlo en el templo, los padres ofrecieron «un par de tórtolas o dos pichones», la ofrenda prescrita por la ley para los pobres que no podían permitirse el lujo de ofrecer un cordero (cf. Lev 12,8). Un auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante su vida pública, no tiene «dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20): un sintecho.  Y llegamos a la pasión. En el relato de ella hay un momento en el que no nos detenemos a menudo, pero que es muy significativo: Jesús en el pretorio de Pilato (cf. Mc 15,16-20). Los soldados han observado, en la explanada adyacente, un arbusto de espinos; han cogido un haz y se lo han presionado sobre la cabeza; sobre la espalda todavía sangrante por la flagelación, le han colocado un manto como burla; tiene las manos atadas con una tosca cuerda; en una le han puesto un haz de varas y en la otra una caña, símbolos jocosos de su realeza. Es el prototipo de las personas maniatadas, solas, en manos de soldados y bandidos que desfogan sobre los pobres desgraciados la rabia y la crueldad que han acumulado en la vida. ¡Torturado!

Y llegamos a la pasión. En el relato de ella hay un momento en el que no nos detenemos a menudo, pero que es muy significativo: Jesús en el pretorio de Pilato (cf. Mc 15,16-20). Los soldados han observado, en la explanada adyacente, un arbusto de espinos; han cogido un haz y se lo han presionado sobre la cabeza; sobre la espalda todavía sangrante por la flagelación, le han colocado un manto como burla; tiene las manos atadas con una tosca cuerda; en una le han puesto un haz de varas y en la otra una caña, símbolos jocosos de su realeza. Es el prototipo de las personas maniatadas, solas, en manos de soldados y bandidos que desfogan sobre los pobres desgraciados la rabia y la crueldad que han acumulado en la vida. ¡Torturado!  «¡Ecce homo!», ¡He aquí el hombre!, exclama Pilato, al presentarlo poco después al pueblo (Jn 19,5). Palabra que, después de Cristo, puede ser dicha del grupo sin fin de hombres y mujeres humillados, reducidos a objetos, privados de toda dignidad humana. «Si esto es un hombre»: el escritor Primo Levi tituló así el relato de su vida en el campo de exterminio de Auschwitz. En la cruz, Jesús de Nazaret se convierte en el emblema de toda esta humanidad «humillada y ofendida». Vendrían ganas de exclamar: «Despreciados, rechazados, parias de toda la tierra: ¡el hombre más grande de toda la historia ha sido uno de vosotros! A cualquier pueblo, raza o religión que pertenezcáis, tenéis el derecho de reclamarlo como vuestro.

«¡Ecce homo!», ¡He aquí el hombre!, exclama Pilato, al presentarlo poco después al pueblo (Jn 19,5). Palabra que, después de Cristo, puede ser dicha del grupo sin fin de hombres y mujeres humillados, reducidos a objetos, privados de toda dignidad humana. «Si esto es un hombre»: el escritor Primo Levi tituló así el relato de su vida en el campo de exterminio de Auschwitz. En la cruz, Jesús de Nazaret se convierte en el emblema de toda esta humanidad «humillada y ofendida». Vendrían ganas de exclamar: «Despreciados, rechazados, parias de toda la tierra: ¡el hombre más grande de toda la historia ha sido uno de vosotros! A cualquier pueblo, raza o religión que pertenezcáis, tenéis el derecho de reclamarlo como vuestro.

* * *

El escritor y teólogo afro-americano, Howard Thurman —aquel al que Martin Luther King consideraba su maestro y el inspirador de la lucha no violenta por los derechos civiles— escribió un libro titulado «Jesus and the Disinherited»[1], Jesús y los desheredados. En él, hace ver lo que representó la figura de Jesús para los esclavos del Sur, de los que él mismo era un descendiente directo. En la privación de todo derecho y en la abyección más total, las palabras del Evangelio que repetía el ministro de culto negro, en la única reunión que se les consentía, daban nuevamente a los esclavos el sentido de su dignidad de hijos de Dios.

El escritor y teólogo afro-americano, Howard Thurman —aquel al que Martin Luther King consideraba su maestro y el inspirador de la lucha no violenta por los derechos civiles— escribió un libro titulado «Jesus and the Disinherited»[1], Jesús y los desheredados. En él, hace ver lo que representó la figura de Jesús para los esclavos del Sur, de los que él mismo era un descendiente directo. En la privación de todo derecho y en la abyección más total, las palabras del Evangelio que repetía el ministro de culto negro, en la única reunión que se les consentía, daban nuevamente a los esclavos el sentido de su dignidad de hijos de Dios.

En este clima nacieron la mayoría de los cantos espirituales negros que todavía hoy conmueven al mundo[2]. En el momento de la subasta pública habían vivido el desgarro de ver a las esposas separadas de los maridos y a los padres respecto de los hijos, vendidos a dueños diferentes. Es fácil intuir con qué espíritu cantaban bajo el sol o en el interior de sus cabañas: «Nobody knows the trouble I have seen. Nobody knows, but Jesus»: Nadie sabe el dolor que he experimentado; nadie, excepto Jesús».

* * *

Este no es el único significado de la pasión y muerte de Cristo y ni siquiera el más importante. El significado más profundo no es el social, sino el espiritual y místico. Aquella muerte redimió al mundo del pecado, llevó el amor de Dios al punto más lejano y más oscuro en el que la humanidad se había metido en su huida de él, es decir, en la muerte. No es, decía, el sentido más importante de la cruz, pero es el que todos, creyentes y no creyentes, pueden reconocer y acoger.

Este no es el único significado de la pasión y muerte de Cristo y ni siquiera el más importante. El significado más profundo no es el social, sino el espiritual y místico. Aquella muerte redimió al mundo del pecado, llevó el amor de Dios al punto más lejano y más oscuro en el que la humanidad se había metido en su huida de él, es decir, en la muerte. No es, decía, el sentido más importante de la cruz, pero es el que todos, creyentes y no creyentes, pueden reconocer y acoger.

Todos, repito, no sólo los creyentes. Si por el hecho de su encarnación el Hijo de Dios se hizo hombre y se unió a toda la humanidad, por el modo en que se produjo su encarnación se ha hecho uno de los pobres y rechazados, ha abrazado su causa. Él mismo se ha encargado de asegurárnoslo cuando solemnemente afirmó que lo que hicimos por el hambriento, el desnudo, el preso, el exilado, se lo hicimos a él y lo que omitimos hacérselo a ellos no se lo hicimos a Él (cf. Mt 25, 31-46).

Pero no podemos detenernos aquí. Si Jesús solo tuviera esto que decir a los desheredados del mundo, no sería más que uno entre ellos, un ejemplo de dignidad en la desventura y nada más. Más aún, sería una prueba ulterior a cargo de Dios que permite todo esto. Es conocida la reacción indignada de Iván, el hermano rebelde de los hermanos Karamazov, de Dostoievski, cuando el hermano menor, Aliosha, le menciona a Jesús: «¡Ah, se trata del Único sin pecado y de su sangre! No, no me había olvidado de él: y más aún, me maravillaba, mientras se discutía, cómo era posible que tardaras tanto en sacarlo contigo, ya que comúnmente, en los debates, todos los de vuestra parte le ponen a Él ante que cualquier otra cosa»[3].

Pero no podemos detenernos aquí. Si Jesús solo tuviera esto que decir a los desheredados del mundo, no sería más que uno entre ellos, un ejemplo de dignidad en la desventura y nada más. Más aún, sería una prueba ulterior a cargo de Dios que permite todo esto. Es conocida la reacción indignada de Iván, el hermano rebelde de los hermanos Karamazov, de Dostoievski, cuando el hermano menor, Aliosha, le menciona a Jesús: «¡Ah, se trata del Único sin pecado y de su sangre! No, no me había olvidado de él: y más aún, me maravillaba, mientras se discutía, cómo era posible que tardaras tanto en sacarlo contigo, ya que comúnmente, en los debates, todos los de vuestra parte le ponen a Él ante que cualquier otra cosa»[3].

Efectivamente, el Evangelio no se detiene aquí; dice también otra cosa, ¡dice que el Crucificado ha resucitado! En él se produjo un vuelco total de las partes: el vencido se ha convertido en vencedor, el juzgado se ha convertido en el juez, «la piedra descartada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular» (cf. Hch 4,11). La última palabra no ha sido y no será nunca la de la injusticia y la opresión. Jesús no ha devuelto sólo una dignidad a los desheredados del mundo; ¡les ha dado una esperanza!

En los tres primeros siglos de la Iglesia la celebración de la Pascua no estaba distribuida como ahora, en varios días: Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua. Todo estaba concentrado en un solo día. En la Vigilia pascual se conmemoraba tanto la muerte como la resurrección. Más concretamente, ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados; se conmemoraba, más bien, el tránsito de Cristo de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra «Pascua» (pasech) significa tránsito: paso del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, tránsito de Cristo de este mundo al Padre (cf. Jn 13,1) y tránsito, del pecado a la gracia, de los creyentes en él.

En los tres primeros siglos de la Iglesia la celebración de la Pascua no estaba distribuida como ahora, en varios días: Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua. Todo estaba concentrado en un solo día. En la Vigilia pascual se conmemoraba tanto la muerte como la resurrección. Más concretamente, ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados; se conmemoraba, más bien, el tránsito de Cristo de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra «Pascua» (pasech) significa tránsito: paso del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, tránsito de Cristo de este mundo al Padre (cf. Jn 13,1) y tránsito, del pecado a la gracia, de los creyentes en él.

Es la fiesta del vuelco obrado por Dios y realizado en Cristo; es el comienzo y la promesa del único cambio pleno totalmente justo e irreversible en la suerte de la humanidad. ¡Pobres, excluidos, pertenecientes a distintas formas de esclavitud todavía en curso en nuestra sociedad: la Pascua es vuestra fiesta!

* * *

La cruz contiene también un mensaje para aquellos que están en la otra orilla: para los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de «vencedores». Y es un mensaje, como siempre, de amor y de salvación, no de odio o venganza. Les recuerda que al final están vinculados al mismo destino de todos; que débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos están sometidos a la misma ley y a los mismos límites humanos. La muerte, como la espada de Damocles, pende sobre la cabeza de cada uno, colgada de un hilo. Pone en guardia contra el peor mal para el hombre que es la ilusión de la omnipotencia. No hay que ir demasiado para atrás en el tiempo, basta repensar la historia reciente para darnos cuenta de lo frecuente que es este peligro y a cuántas personas y pueblos lleva a la catástrofe.

La Escritura tiene palabras de sabiduría eterna dirigidas a los dominadores de la escena de este mundo:

«Aprended, gobernantes de toda la tierra…

los poderosos serán examinados con rigor» (Sab 6,1.6).

«En la prosperidad el hombre no comprende,

es parecido a las bestias que mueren» (Sal 49,21).

«¿Para qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego pierde su alma o se destruye a sí mismo?» (Lc 9,25)

los poderosos serán examinados con rigor» (Sab 6,1.6).

«En la prosperidad el hombre no comprende,

es parecido a las bestias que mueren» (Sal 49,21).

«¿Para qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego pierde su alma o se destruye a sí mismo?» (Lc 9,25)

La Iglesia ha recibido el mandato de su fundador de ponerse de la parte de los pobres y los débiles, de ser la voz de quien no tiene voz y, gracias a Dios, es lo que hace, sobre todo en su pastor supremo.

La segunda tarea histórica que las religiones deben, juntas, asumir hoy, además de promover la paz, es no permanecer en silencio ante el espectáculo que está ante la mirada de todos. Pocos privilegiados poseen bienes que no podrían consumir, aunque viviesen incluso siglos enteros y masas aniquiladas de pobres que no tienen un trozo de pan y un sorbo de agua por dar a sus hijos. Ninguna religión puede permanecer indiferente, porque el Dios de todas las religiones no es indiferente ante todo esto.

Volvamos a la profecía de Isaías de la que hemos partido. Comienza con la descripción de la humillación del Siervo de Dios, pero se concluye con la descripción de su exaltación final. Es Dios que habla:

«Por los trabajos de su alma verá la luz […]

Le daré una multitud como parte,

y tendrá como despojo una muchedumbre.

Porque expuso su vida a la muerte

y fue contado entre los pecadores,

él tomó el pecado de muchos

e intercedió por los pecadores».

Le daré una multitud como parte,

y tendrá como despojo una muchedumbre.

Porque expuso su vida a la muerte

y fue contado entre los pecadores,

él tomó el pecado de muchos

e intercedió por los pecadores».

Dentro de dos días, con el anuncio de la resurrección de Cristo, la liturgia dará un nombre y un rostro también en este triunfador. Velemos y meditamos en espera.

________________________

[1] Howard Thurman, Jesus and the Disinherited (Beacon Press, Boston: MA 1949; reimp. 2012).

© Librería Editorial Vaticana

© Fotografías de Zenit/María Langarica